こんにちは。マツイkoubouの タカキ マツイ です。

家系図を作成するとき、まず最初にすることは

戸籍を収集することです。

直系の血族であれば、本籍がある役所の窓口に行くか

郵送で請求できます。直系というのは

自分‐父‐祖父‐曾祖父‐高祖父といった感じです。

ただし、自分と請求したい人(ご先祖様)がきちんと

つながっているかを相手側(役所)に証明する必要があります。

その場合は、自分とご先祖様がつながっていることがわかる

戸籍をコピーして添付する必要があります。

なので最初は、自分と父母のつながりがわかる

戸籍を取得することになります。

※戸籍は、本籍がある役所でしか入手できません。

例えば、本籍が新潟県新潟市なら、新潟市

富山県南砺市なら南砺市といった感じです。

先日、祖父母がなくなったときに相続手続きで使用した

戸籍を父が保管していたので見せてもらいました。

※ただし、廃棄されたり、災害などでなくなっている場合もある

現在入手できる最も古い戸籍は明治19年式戸籍です。

わたしが見せてもらった祖父母の戸籍は

戸籍の編製日が、明治33年と明治36年になっていたので

それぞれ本籍のある役所に請求すれば

明治19年式の戸籍を発行してくれるかもしれません。

近いうちに請求してみるつもりですが、

廃棄されている可能性もあります。

これは、平成20年ごろまでは戸籍の保管期間が80年と決められていたからです。

今は150年になっています。

なので80年たったから強制的に廃棄というわけではありませんが

役所によっては廃棄している可能性もあるということです。

これは請求してみないとわかりません。

ちなみに、父が保管していた祖父母の戸籍からは

わたしから5代前までのご先祖様の名前を

発見することができました。

5代前のご先祖様の生年月日はわからなかったのですが

4代前のご先祖様は、弘化3年とあり

1848年ということになります。江戸時代です。

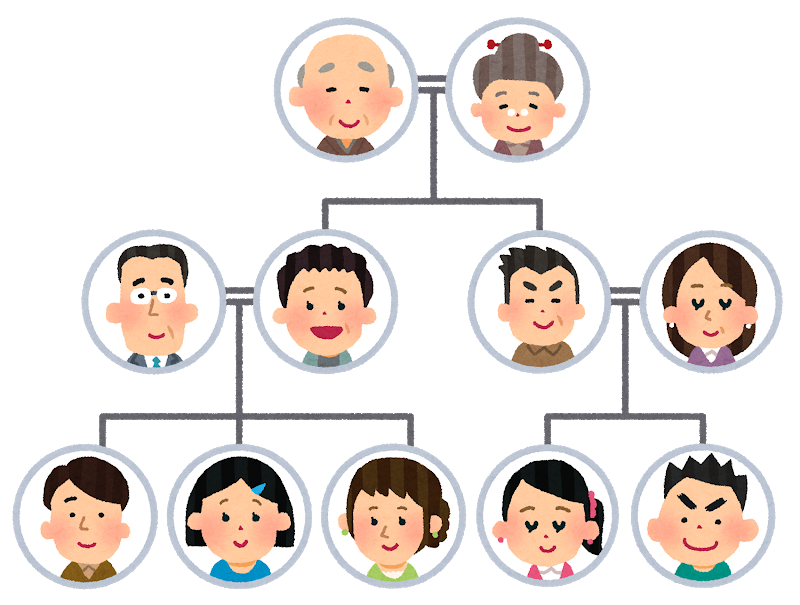

そして、簡単に大まかな家系図を作り父に見せると

大変、懐かしそうに○●ちゃんはよく一緒に遊んだとか

○●さんはとても立派だったとか話してくれました。

昔は、戸主を筆頭に、住んでいる人の名前がずらりと並んでいるため、

兄の嫁、その子供、弟の嫁、その子供など

多くの人が一つの戸籍に乗っていたのです。

今は、2世代までとなっています。

個人情報の問題もあるのでしょう。

父方の先祖はおおかたわかったので

今度は、母方の先祖を家系図にしてみたいと思っています。

そして、本家のある街を

「家系調査」したいと思っています。

きっと、早くしないと生き証人ではないですが

当時を知る人がなくなってしまうからです。

今回、簡単な家系図の作成と

少しの父からの補足的な先祖の関係性の話を聞いてみて、

家系図作り、そして家系調査は

自分のルーツを探るいい機会であると感じました。

さあ、今日はこの辺で。それでは。

タカキ マツイ

コメント